2.血糖

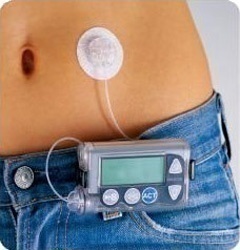

病院受診時にも血糖を測定しますが、血糖自己測定を家で行うこともできます。血糖自己測定をする場合、インスリン注射をしている方は保険適応となりますが、それ以外の方は自己負担となります。

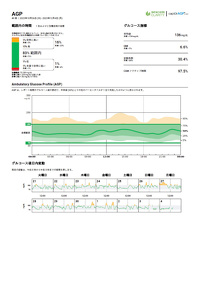

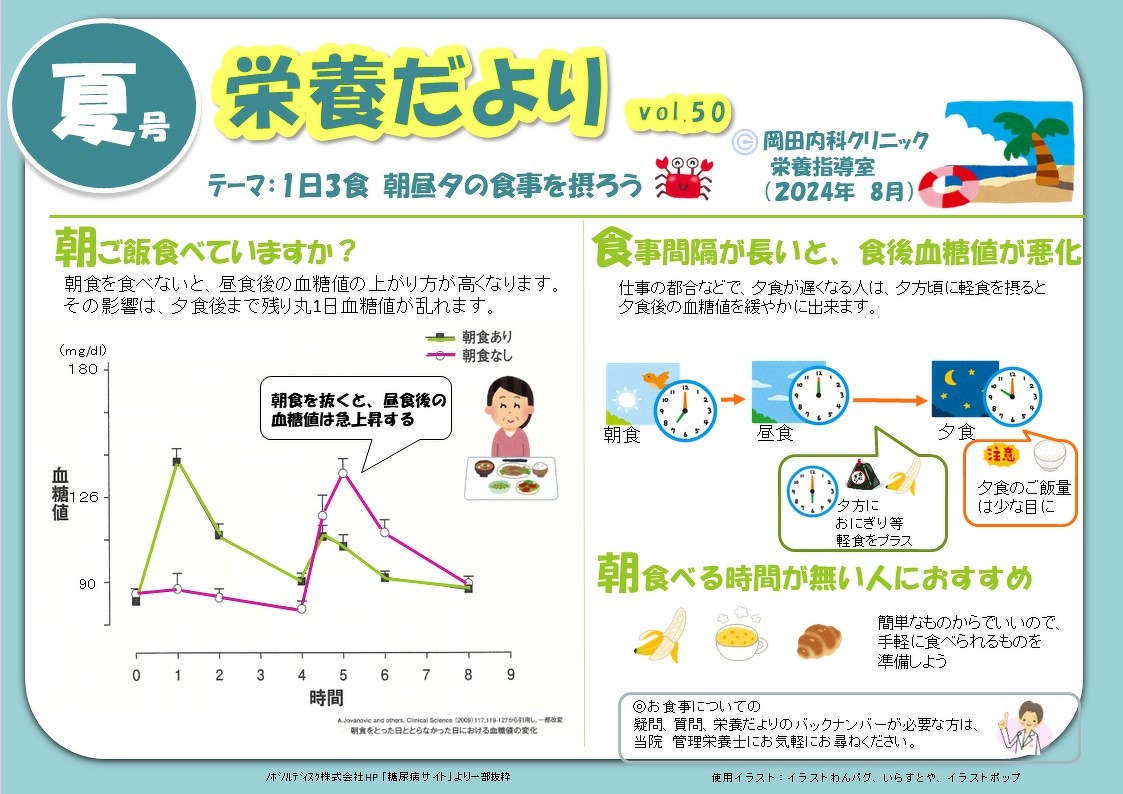

血糖の目標の値は以下のとおりです。

合併症予防の観点からHbA1cの目標値を7%未満とする。対応する血糖値としては、空腹時血糖値130mg/dL未満、食後2時間血糖値180mg/dLをおおよその目安とする。

3.尿糖

家で行える最も簡単な検査は、尿糖測定です。測定用のテープを尿に浸けて反応した色の度合いで(ー)(1+)(2+)(3+)(4+)などと判定します。個人差がありますが、血糖が180mg/dlを超えると尿糖が(1+)以上になります。

尿糖の自己測定は、血糖自己測定をしていない方では血糖コントロール状態の把握のよい目安になります。

血糖自己測定と比べてテープの値段が安い、採血を必要としない利点があります。

4.血圧

糖尿病の方は40~60%に高血圧があるといわれ、糖尿病でない方の約2倍です。高血圧を放置すると動脈硬化がすすみ、脳梗塞、心筋梗塞などの合併症がおこりやすくなるばかりでなく、糖尿病の合併症である糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症の進行をはやめます。

血圧は正常の値になるよう心掛けましょう。糖尿病の人の正常血圧は以下のとおりです。

5.体重

目標体重の目安となるものに標準体重があります。しかし標準体重は目安の体重であり、必ずこの体重にしないといけないというものではありません。

肥満でなかった人は18〜20歳の時体重が標準体重の目安です。その時期の体重は背が伸び終わり筋肉量が多く無駄な脂肪が最も少ないからです。

自分のペースで減量し自分にあった体重をさがしましょう。

これらをはかった結果をみて生活の振り返りを行うことが大切です。

結果は記録し経過がわかるようにしましょう。

印刷用のPDFはこちら